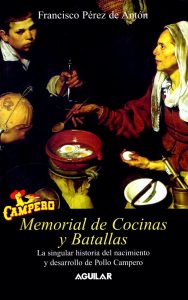

“Memorial de Cocinas y Batallas, la singular historia del nacimiento y desarrollo de Pollo Campero”

de Francisco Pérez de Antón.

Un excelente libro acerca de emprendimiento, visión, creatividad y sobre todo, de trabajo duro que dieron origen a la exitosa cadena de comida rápida Pollo Campero. La historia es relatada por uno de sus fundadores, quien en sus líneas expresa: “gozoso es leer la historia de toda aventura empresarial que partiendo prácticamente de la nada alcanza alturas que nadie hubiera esperado.”

En esta ocasión no profundizaré acerca al autor, pues las diferentes porciones de relatos tomados de forma textual del libro, podrá dar una buena descripción del mismo; solo quiero complementar que en 1986 Francisco Pérez de Antón se retiró de la vida empresarial para dedicarse a su pasión: la literatura, lo cual hace extraordinariamente bien, personalmente disfruto mucho de su estilo de escritura, y he leído varias de sus obras.

A continuación una compilación de extractos textuales tomados de diferentes porciones del libro. Considero que dará al lector una muy buena perspectiva de todo el desarrollo de negocio Pollo Campero.

¡Disfrútelo!

No hubo ciencia infusa en el diseño ni en el desarrollo de Pollo Campero. No hubo big-bang creador, ni magia, ni milagros, ni leyenda. Lo único que hubo fue un trabajo agotador.

Habrá gente que, tras el éxito, se envanezca con el título de genio. Y muchos quisiéramos serlo, mas que nada porque la genialidad es un don que no cuestra trabajo ejercer. Pero ése no es mi caso Tampoco lo es el de todo empresario experimentado que sabe que, en el mundo de los negocios, los genios duran muy poco, ya que, por lo común son éstos los que llevan las empresas a la quiebra.

No hubo pues, genialidades a la hora de diseñar y construir Pollo Campero. Muy al contrario. Lo que hubo fueron errores y patinazos a diestro y siniestro, obstáculos que a menudo parecían insalvables, atentados, difamaciones, acusaciones malévolas y un largo y costoso ascenso.

El éxito empresarial no se debe a una idea luminosa ni un feliz encuentro de neuronas ni a un Robinson genial ni a un profético Nostradamus. Al menos en lo que respecta, no conozco otra fórmula de alcanzarlo que el trabajo, la constancia, el estudio y la vocación por la obra bien hecha.

Las personas que participaron en este emocionante proceso saben que el ascenso de Pollo Campero no se hizo flotando sobre algodones ni volando sobre alfombras. También saben que no lo inspiró ningún genio, sino obedeció a un imperativo empresarial mucho más prosaico y pragmático: ampliar el consumo de carne de pollo en Guatemala. Ésta es la verdad pura y simple.

En 1964, yo (Francisco Pérez de Antón), tenía 24 años y empezaba a construir una empresa avícola promovida por don Juan Bautista Gutiérrez, fundador y patriarca del Grupo Gutiérrez, de la cual eran propietarias su esposa y la mía. Se llamaba Granja Villalobos y yo fungía como socio industrial.

*A continuación un cuadro ilustrativo de la familia Gutierrez que no aparece en el libro, pero presento como complemento:

El propósito de aquella empresa era vender pollitos de un día a los clientes de una fábrica de alimentos para animales. En el predio de la fábrica (Alimentos Mariscal era su nombre), había una nave cerrada y en su interior una encubadora que llevaba abandonado dos años a causa de un socio incumplido que dejó a don Juan en el aire. Don Juan me propuso echarla a andar, sin sueldo, a cambio de un porcentaje en los beneficios Y así fue como el Grupo Gutiérrez, que entonces sólo era una industria molinera fundada treinta años antes, se implicó en la avicultura.

No era un negocio sencillo. Los productores de huevos y carne importaban por avión los pollitos de Miami y era muy difícil competir con las incubadoras de Florida. Pero no había muchas opciones para atraer clientes a las fábricas de alimentos, salvo ofrecerles en un mismo punto de venta, concentrado y pollitos de un día. Ésta era toda la idea de don Juan cuando me propuso trabajar para él.

En 1965 absorbimos una pequeña operación de carne de pollo, propiedad de otros cubanos, éstos de apellido Menéndez, exiliados también en Guatemala. No fue necesario invertir. Los Menéndez entregaron la operación avícola (cuyo nombre era Pollo Rey) a cambio de la deuda que tenían con la fábrica, y Granja Villalobos absorbió la operación y la deuda con el compromiso de pagar ambas a plazos.

Aquellas aventura incierta habría de volverse con los años la industria cárnica más importante de Centroamérica y el Caribe, pero en 1965 era un negocio pacato y estrecho. Nos las veíamos y nos las deseábamos para vender cinco mil pollos frescos cada semana. Y el más leve aumento de la oferta derrumbaba los precios al extremo de generar quiebras a troche y moche, debido a la minúscula dimensión de las empresas.

Así las cosas, empecé a plantearme la posiblidad de vender pollo en otras formas que no fuera crudo. Yo era sólo un ingeniero y de cocina sabía muy poco. Mejor dicho, era un ignorante absoluto. Pero en eso no habría de ser ningún óbice. Y con más atolondramiento que saber, me dediqué a trastear en cocinas y fogones sin tener la menor noción del lío en que me metía.

En todo caso, busqué una receta, la arreglé a mi gusto y dispuse que, en lugar de pollo frito, haría pollo a la parrilla. De aquella primera fórmula sólo recuerdo que tenía vinagre de sidra y pimienta de Cayán. El pollo partido en ocho pedazos se sumergía en el mejunje, se asaban las piezas al carbón y, voilá, pollo a la sidra.

No se cuantos Alka-Seltzers les costaron a aquellos experimentos, pero en lo que a mí respecta, siempre juzgué que aquel pollo estaba muy rico (uno es así de necio y de engreído) y si abandoné el proyecto fue porque asándola a la parrilla no podía ir muy lejos. El proceso de cocinado era lentísimo y así no había manera de levantar ningún volumen.

Pero entonces acaeció que otro exilado cubano hubo que venir en mi ayuda. Su nombre era Servando Benavides y era el jefe de nuestro pequeño matadero de pollos. Viendo mi interés por el pollo frito, me dijo un día que él sabia hacer uno parecido al pollo Caporal y que, en realidad, era cosa sencilla.

El pollo que preparó Benavides me encantó. Y animado por la prueba, mandé construir una caseta metálica con ruedas, instalamos en ella un freídor de gas y la aparcamos frente al cine Trébol, cuando todavía se podían hacer estas cosas. No es que pasara demasiada gente por el lugar, ni que fuera el punto más idóneo, pero tenía cerca varios comercios, entre ellos un club nocturno que tenía una pinta horrible.

La verdad es así de miserable. Y bien que lamento decirlo. Pero el primer paso de lo que andado los años sería Pollo Campero fue una cocina ambulante, aunque el producto era bueno, cosa que me apresuro a decir, si eso ayuda a mi absolución y alivia mi penitencia. La receta, de otra parte, era también muy sencilla. Servando exprimía naranjas agrias, hacía una salmuera con ellas, le agregaba pimienta y sal, cebolla, unos dientes de ajo, algo de orégano, sumerjía el pollo en aquel menjunge, lo freía y, voilà, pollo “a la orange”.

En su primera semana, aquel chiringuito vendió setecientos pollos y, cuando tal cosa ocurre, uno se pone a multiplicar. Y si a todo lo anterior agrega que, un mes después, habíamos recuperado la inversión de la caseta rodante, el freidor, la espumadera, los casos y demás instrumental, era como para que se le pusieran a uno los ojos como del tío Mac Pato. Así que cuando quedó disponible el local entre el cine Trébol y el siniestro club nocturno, lo tomamos en alquiler para instalar allí una cafetería, la cual habría de redimirnos de nuestros ambulantes orígenes.

Aquella cafetería sería la primera de una cadena de pollo frito del tipo tradicional, vale decir, de freidor abierto, fritura lenta y alta contenido en grasa del producto. Se llamaría Los Pollos y sus socios fundadores fueron Servando Benavides y Alfonso Bosch, padre este último de Juan Luis Bosch, actual co-presidente del Grupo Gutiérrez. Todo lo cual me liberaría por un tiempo del lío del pollo frito para dedicarme en cuerpo y alma al desarrollo de Avícola Villalobos.

El problema fue que Los Pollos creció y que el matadero se volvió naranjal, alacena de papel y depósito de cebollas. Las redes de estos productos ocupaban cada vez más espacio seco, y los contenedores con el pollo “a la orange”, más espacio frigorífico. Las empleadas distraían mucho tiempo en cortar y exprimir naranjas, y los fines de semana no se podía dar un paso en aquel laberinto de recipientes metálicos con pollos en salmuera, por más que todo aquel caos tuviera la virtud de encubrir con un delicioso aroma a cítricos eran los olores propios de un matadero.

Sólo en una empresa artesanal pueden suceder estas cosas. Pero no éramos otra cosa entonces: una industria menuda y pequeñita donde creíamos que se podía hacer de todo. El resultado de aquella experiencia fue separar Avícola Villalobos de Los Pollos. La cadena tomó su dinámica, Avícola Villalobos la suya y todo volvió a su lugar como el principio.

Así las cosas, un día de enero de 1970, mientras asistía a una convención avícola en Altanta, Georgia, entré en un pequeño restaurante de pollo frito. Su nombre lo he olvidado, aunque sé que no era Kentucky Fried Chicken, ya por entonces la empresa líder en Estados Unidos. Pero sí recuerdo el efecto que obró en mi aquel pollo empanizado y con especias, servido con increíble rapidez, y de sabor agradable, aunque no espectacular. Aquel día tuve la impresión de que había dado con algo importante. Igual que los cautivos de la caverna de Platón, había visto las sombras de una realidad huidiza y lejana, algo así como el negativo de una foto que era preciso revelar y cuya imagen defintiiva, por más borrosa y oscura que aún fuese, se me antojaba no muy distitna a lo que yo había estado buscando.

Simplemente descubrí, pues nunca he preciado de inventar nada, un pollo frito diferente, hecho al estilo del sur, un día de enero de 1970, en Atlanta, Georgia, fecha de la que si me acuerdo es porque la convención avícola del sureste de Estados Unidos se celebraba siempre en enero.

La información que habría de llevar al diseño de Pollo Campero no fue, en definitiva, una revelación, ni un chispazo genial. Fue sencillamente el hallazgo de un empresario. Y un empresario no es más que ese personaje capaz de reunir recursos humanos, financieros y tecnológicos y de crear con ellos un producto nuevo que luego tratará de vender en el mercado. Ésa es su virtud y su función, diseñar nuevos productos, abrir nuevos espacios y correr riesgos no asegurables.

Y tener siempre los ojos abiertos. Estar dentro de la industria o una empresa, permite ver otras que le son colaterales y cercanas. Colón encontró unas islas yendo a la busca de especias, y Vasco Núñez de Balboa descubrió que estaba en un continente, y no en unas islas, cuando se encontró en el Pacífico. Así opera el hallazgo de la información relevante, la que crea procesos y redes de saberes más complejos. No hay genialidad, sólo búsqueda. Y de vez en cuanto, un hallazgo.

Aquel pollo “a la sureña” me pareció el modelo de producto idóneo para reproducir en un mercado que, según yo, pedía a gritos algo parecido. Contábamos ya con lo básico: un pollo tierno en cantidad abundante y una empresa agroindustrial, Avícola Villalobos, que necesitaba distinguir su producto (los pollos, a diferencia de los automóviles, son todos iguales y tienen un sabor muy parecido) y obtener de paso un valor agregado.

De modo que la solucion era sencilla: sólo había que revelar el negativo de la foto, desarrollar algo parecido a aquel pollo frito sureño y venderlo en forma masiva.

Sólo eso.

En una de aquellas visitas descubrí un freidor de presión del tamaño de una mesita de noche, capaz de freir hasta seis pollos en cosa de diez minutos. Eso significaba la mitad o menos del tiempo que se requería para freír pollo y medir en un freidor tradicional. Había encontrado una clave. Aquella pequeña máquina, recién salida al mercado, podía llevar al restaurante la productividad de una cocina industrial y producir hasta cuatro veces lo que los otros freidores producían en el mismo tiempo. Compacto, de acero inoxidable, con termostato y reloj incorporados, el freidor cantaba tecnología por los cuatro costados. Fue un amor a primera vista y, si me permite la metáfora de Borges, el Aleph de Pollo Campero, el lugar donde confluían y desde el cual se veían todos los puntos del universo de la fritura.

Es una regla sabida de la industria hostelera que un restaurante se arma alrededor del menú, pero, en nuestro caso, la construcción empezaría por el freidor, pues, hasta el momento, Campero no había sido para mí otra cosa que una simple freduría. Concluí que ya sabía bastante del asunto, me olvidé de las franquicias y me apresté a desarrollar nuestro propio producto para no tener que pagar a terceros honorarios ni royalties ni estar sometido a otras músicas por el estilo.

Decía mi abuela que no hay nada en este mundo más atrevido que la ignorancia, pero yo había olvidado la advertencia. Y con esa osadía de quien no sabe de la misa la media empecé a armar pieza por pieza aquel rompecabezas “tan sencillo”. Compré un archivador de tres gavetas y en ella fui metiendo toda clase de catálogos de equipos de cocina y libros de tecnología de alimentos. Invertí buen número de horas en la biblioteca de la Embajada de Los Estados Unidos, buscando direcciones y leyendo procesos. Hice planos, elaboré presupuestos, estimé costos y finalmente logré reunir una cantidad sustancial de información.

Avícola Villalobos crecía sin parar y, para más complicación, don Juan Bautista Gutiérrez me había dejado el “encargo” de tomar una pequeña crianza de cerdos que tenía en la Finca Melrose, cerca de la Democracia, Escuintla, desarrollarla y construir una planta empacadora de carne porque, sin ésta, “los cerdos no eran negocio”. Y en ésas andaba yo a principio de 1970, planeando una operación porcícola, que habría de construir y administrar Mario Brol, y diseñando una fábrica de embutidos que unos años más tarde se convertiría en lo que hoy es Empacadora Toledo, otra cocina de cuyos productos, dicho sea de paso, no tenía yo la más remota idea de su fabricación.

La historia del hombre, en definitiva, ha estado determinada no sólo por la necesidad de comer, sino por otra aún más intensa: la de comer bien.

En alguna ocasión corrió el rumor de que Pollo Campero tenía una sustancia que provocaba adicción. Por supuesto, no era verdad, pero sí había algo de cierto en la sospecha. Pollo Campero creó en Guatemala una adicción gastronómica semejante a la que los europeos de la cuenca mediterránea “padecen” por el aceite de oliva, los chinos, por la salsa de soya, los alemanes, por la salchicha con repollo, y los franceses, por la mantequilla. Todos los pueblos tienen su catálogo de sabores preferidos, basados en los condimentos que utilizan. Y el sabor de Pollo Campero se acabaría convirtiendo en un de los favoritos de Guatemala.

Finalmente, cierto día, después de mucho freír, llegué a una decisión. No vino bajada del cielo, ni me inspiró San Catocho, ni fue fruto de algún éxtasis. Sencillamente elegí una de aquellas mezclas, convencido de que era la mejor que se adptaba al paladar guatemalteco. Y lo cuento así, a la pata la llama, porque como decía al principio de este libro, quiero desmitificar el origen de lo que muchos creen es el secreto de Campero: su sabor. El tiempo y la experiencia me vendrían a decir que contar con un buen producto es una condición necesaria, pero en modo alguno suficiente para tener éxito en la industria hostelera. He visto productos muy buenos desplomarse por razones distintas a su buen sabor. Y he visto productos mediocres sostenerse y sobrevivir merced a la capacidad de la empresa que lo promueve y lo vende.

Finalmente, teníamos un pollo tierno y crujiente. Pero no estaba aún jugoso. O no tanto como yo quería, sobre todo la pechuga, que es la parte de pollo que más tiende a resecarse cuando se fríe. Pero el azar, que nunca se sabe cuándo vamos a encontrarnos con él, se cruzó una vez más en mi camino para propiciar otro hallazgo.

Entre los libros de tecnología de alimentos que había ido acumulando había uno de de aspecto vulgar y pasta de cartulina verde que había adquirido en la oficina nacional de patentes de los Estados Unidos. Y fui hojeando uno de aquellos “inventos” que encontré un proceso para aumentar la jugosidad de cualquier tipo de carne cuando era cocinada. Estaba registrado a nombre de una corporación de Chicago, pero el responsable de la patente era un Ph. D. en tecnología de alimentos.

Llamé a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, conseguí el teléfono de la corporación y, sin muchas esperanzas, pregunté por el especialista. Y cuál no sería mi sorpresa cuando supe que el personaje existía y que medio minuto más tarde estaba hablando con él.

Nunca conocí a aquel sabio, pues en efecto lo era, pero en cosa de cinco minutos aprendí de salmueras y frituras lo que no había aprendido en un año. Su entusiasmo era contagioso, y su voz, diáfana y encantadora. Le dije que había leído el contenido de su patente y que estaba interesado en utilizar el proceso en forma experimental. Se puso feliz. Me comentó que, después de varios años patentado, yo era el primero en interesarme por el bendito proceso. Lo imaginé dando saltos: su invento tenía un cliente. Y entre plácemes y fiestas me dijo que la patente era un puro formalismo, que no me cobraba por ella y que enviaba al día siguiente por avión unas muestras del producto para experimentarlo con la carne de pollo.

No volví a hablar con él, pero la magia o la casualidad intervinieron alguna vez en el desarrollo de Pollo Campero, tal cosa ocurrió aquel día durante una breve conversación telefónica con un sabio desconocido. Un par de semanas después recibíamos el producto y de inmediato hicimos el experimento.

El pollo se derramaba en mil fuentes cuando entraba en la boca. Y el freír fue, en efecto, el reír. Teníamos un producto tierno, jugoso y crujiente. Ahora toda consistía en saber si también les gustaba a los demás.

La fecha de apertura se acercaba y la escrituración de la sociedad era urgente. Así que cuando nuestro abogado me insistió en la necesidad de tener un nombre, le dije Pollo Campero sin pensarlo dos veces.

Aun queriendo decir lo que decía, el término no era común en Guatemala. En México se usa el término campirano. En cambio, en Andalucía es palabra muy correinte: una fiesta campera, unas botas camperas, un sombrero campero, son términos de todos los días. Y ésa sería la idea que estaba detrás de aquel nombre que había propuesto como candidato en mi lista, pero que había perdido las elecciones: un pollo de campo, un producto de la tierra traído al seno de la ciudad.

Pero faltaba otro par de detalles, el rótulo y el logro de campero, los cuales erán necesarios para registrar la marca. Y una vez más, la premura sería la encargada de hacer el diseño. Para el rótulo elegí un tipo de letra western que simulabba haber sido grabada en un rústico tablón. En cuanto al pollito, lo tenía ya dibujado, pero no daba impresión de proceder del campo, ya que cubría su cabeza con un gorro de cocinero. Fue entonces que un antiguo habito acudió a mi mano derecha.

De niño dibujaba comics en casa que luego vendía en el colegio a dos o tres “suscriptores” que esperaban cada día el siguiente capítulo de las aventuras de unos personajes que yo había inventado. Entre ellos había un cowboy que aparecía en las viñetas con un gran sombrero, botas altas y pistolas. Mis dibujos eran malos, pero las aventuras debían de ser buenas porque las vendía muy bien. Así que, invocando a aquel dibujante, le quité al pollito el gorro de cocina y le dibuje encima el sombrero de cowboy. No había más tiempo para más. Y así quedaría para siempre.

También falaba el menú, pero eso sería mucho más fácil. Ni siquiera tuvimos que imprimirlo. Teníamos en la oficina un mimeógrafo y con él hicimos unos cuantos menús en blanco y negro, hechos con máquina de escribir. No erán además menús complicados, pues sólo ofecíamos dos platos: menú Campero (dos piezas de pollo, pan y papas fritas, Q0.85=$0.85) y menú Súper Campero (tres piezas de pollo, ensalada, pan y papas fritas, Q1.25=$1.25). El café o la Coca-Cola eran gratis.

El restaurante había sido concebido para comer barato y salir corriendo. Punto. Ofrecíamos helados y un pastel de higo artesanal que nos hacía una señora. La improvisación, de la cual siempre asumí toda la culpa, planeó desde el principio sobre aquel primer experimento. Por no tener, no teníamos ni ensalada. Estaba registrada en el menú y pensábamos servirla, pero a mi se me había ido el santo al cielo.

Pocos días antes de abrir, Dionisio me preguntó por ella. Y fueron las prisas, y no un cuidadoso plan, las que precipitaron “la investigación y el desarrollo”, como dirían hoy los MBA, de la ensalada Campero. Eché mano de una revista de alimentación a la que estaba suscrito, Institutions Volume Feeding, busqué una receta de ensalada de repollo (la ensalada que servían la mayoría de cadenas de pollo frito en Estados Unidos) y nos fuimos a un supermercado. Compramos un par de repollos, dos o tres zanahorias, un frasco de mayonesa y, picamos las verduras, las mezclamos con la mayonesa y, voilà cole slaw tipo Campero, la misma que hoy vista y calza en la cadena, sin modificar un ápice, y que sigue sirviendo con el mismo éxito del primer día.

No tengo por la ensalada de repollo una pasión desmedida. Más áun: nunca creí que un producto así fuera a gustar en Guatemala. La servimos por necesidad y porque había repollo disponible todo el año, pero lo cierto fue que, desde el primer día, el público lo pedía incluso para llevar, cosa que, excuso decir, tampoco habíamos previsto. La ensalada se servía directamente en los platos y jamás imaginé que llegara a tener tanta demanda. Por todo ello, vaya desde aquí mi homenaje a aquella estupenda revista que nos salvó del apuro. No todas las recetas suelen ser así de acertadas y precisas.

Improvisaciones como éstas y un cúmulo exgerado de imponderables plagarían las aperturas de los cinco primeros Camperos, pero sobre todo la inaugural que, por cierto, ya no existe. Abrimos sin hacer ruido, casi con miedo, esperando, como suele ocurrir en otros casos, que los clientes fueran llegando poco a poco. Pero el público nos desbordó desde el primer día, un 1 de mayo de 1971. Don Juan Bautista Gutiérrez fue su primer cliente y, poco minutos después, empezaban los dolores del parto. La gente bloqueaba la puerta de entrada y se agolpaba en la barra y alrededor de las mesas. Pocas cosas funcionaban bien. Mejor dicho, sí funcionaban, pero todo era insuficiente. Nada ni nadie se daba allí abasto. Ni los freidores ni las camareras ni el cajero ni el horno. Mis estimaciones de ventas se habían quedado cortas y el local era demasiado pequeño.

Durante todo aquel atosigante mes de mayo de 1971, el público se agolpó en aquel primer restaurante y nos sometió a todos a un agotador stress. Y del agobio habría de surgir otro imponderable inesperado: las ayudas familiares, sobre todo las de las señoras. Creo que de ellas nació el mito de Adán Eva, la pareja fundadora. Todas querían echar una mano a aquellos hombres que, de plano, no tenían idea de cómo manejar una cocina. Dios las habrá bendecido por ello, pero para nosotros fueron más bien un estorbo. Pues el problema no era de brazos, sino de diseño. La barra era tan estrecha que todos se estorbaban a todos. Y ninguna ayuda adicional podía resolver aquellas aglomeraciones, ya que generaba rendimientos decrecientes.

Campero había sido víctima de una variante de la ley de Malthus según la cual si el crecimiento de la población excede el crecimiento de la producción de la población excede el crecimiento de la producción de alimentos, la población empieza a decrecer. Y tal fue lo que ocurrió. Tan fuera era la demanda que no pudimos sotener la oferta. Y así vino a suceder que un mes más tarde, la clientela y las ventas se reducían, pues, no importando cuánto hiciéramos para producir más pollo, éste era siempe insuficiente y el público se iba frustrando. Yo había imaginado una venta ordenada y cronométrica, nunca tales aperturas. Pero estaba claro que la realidad era otra y que había que tomar medidas de inmediato.

Algunos han llamado a este fenómeno “morir de éxito”. Es una frase petulante, pero my certera. Nada hay tan humillantes como ver el éxito asomar y, al mismo tiempo, reparar que, en el fondo, se trata de un fracaso en toda regla. Pero así fue como nació Campero, agobiado por una paradoja que nos costó desparadojar, si se me permite el barbarismo, casi dos años. Y todo sobre la marcha, todo a la carrera, todo con aquel signo de improvisación que caracteriza lo que se hace sin pericia ni experiencia.

La organización de orden complejo,

en cambio, no funciona tanto en términos de personas, como de grupos, y exige desmontar esa estructura sencilla de relaciones cercanas y directas. Esos grupos se dividen a su vez en dos: los que piensan y dirigen, por un lado y los que ejecutan, por otro. Los primeros tienen a su cargo la tarea de planificar, organizar, coordinar y controlar, auxiliados por sus staffs respectivos. Los segundos, llevar a buen fin lo que los primeros piensan. A vista de pájaro, una organización de orden complejo es una red en perpetua actividad, con sus nudos y sus circuitos secundarios, que traducen lo abstracto en concreto mediante flujos nacidos de una poderosa fuente de energía que corre por toda la red y se mueve en todas direcciones.

Campero, mientras tanto, continuaba creciendo. Entre noviembre y diciembre de 1975 absorbimos dos cafeterías de Los Pollos, aquellas que habían nacido del primigenio “pollo a la orange” y de los cuales había sido dueño hasta entonces el fallecido Alfonso Bosch. Transformamos ambas en sendos Camperos, uno en la Calle Martí y otro en la Octava Calle, cerca del viejo Mercado Central, y construimos otro de gran éxito en la Sexta Avenida frente al Parque Gómez Carrillo.

“Una gran familia que trabaja duro para hacer las cosas bien”.